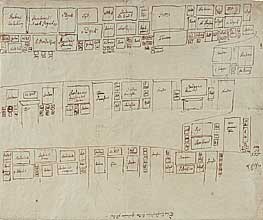

Plan für die Hängung der Gemälde im großen Galeriesaal des Landgrafenpalais, nach 1815

„Das Bild hängt schief“, „ein bißchen mehr links“, „etwas höher“ – das Hängen von Gemälden ist eine der vornehmsten Aufgaben jedes Sammlungsleiters. Doch, wie viel Platz ist eigentlich an einer Wand? Wenig – so lautet die Antwort der Gegenwart, denn in heutigen Gemäldegalerien hängt die Kunst in einer Reihe an der Wand mit gebührlichem Abstand. Sehr viel muss die Antwort vor 200 Jahren gelautet haben: Der Hängeplan der Gemäldegalerie von 1815 zeigt die Gemälde dicht an dicht in bis zu fünf Reihen übereinander.

Es gibt keine wissenschaftlich richtige Art, Gemälde aufzuhängen. Ihre Anordnung auf der Wand unterliegt ästhetischen und systematischen Erwägungen, die sich immer wieder verändern, wenngleich zwei Prinzipien in den Gemäldegalerien Europas bis heute ihre Gültigkeit besitzen: die chronologische Ordnung und die Einteilung nach Schulen, die beide Ende des 18. Jahrhunderts entwickelt wurden. Die heute übliche Einzelhängung in neutralen Räumen wurde in Deutschland erstmals 1906 in der Berliner Nationalgalerie für eine Ausstellung deutscher Kunst erprobt und 1911 in Kassel angewandt.

Daß sich die vereinzelte Hängung schließlich international durchsetzte, hatte auch mit der Konkurrenz anderer bildnerischer Medien zu tun, vor allem der Fotografie. Gegen ihre massenhafte Produktion und serielle Präsentation wurde im Museum die Begegnung mit dem einzelnen, originalen Gemälde inszeniert. Ein weiterer Vorteil dieser Art der Hängung: Man muß sich nicht mehr den Hals verrenken, denn die Kunst hängt seither auf Augenhöhe.

Druckversion

Cornelis Corneliszoon van Haarlem: Pluto und Proserpina, um 1600, Gemäldegalerie Alte Meister, Schloß Wilhelmshöhe